Как происходят испытания взломостойких сейфов в РФ?

Каждый сейф имеет определенную категорию взломостойкости. Минимальным показателем является 0 (нулевой/S1) – сейфовая ячейка продержится как минимум 30 минут, после чего будет вскрыта злоумышленником. Такие модели необходимо дополнительно прятать, чтобы вор потерял больше времени на поиски, а также обязательно прикреплять к стене или полу анкерными болтами. Последний совет стоит взять на вооружение даже владельцам крупных и тяжелых хранилищ.

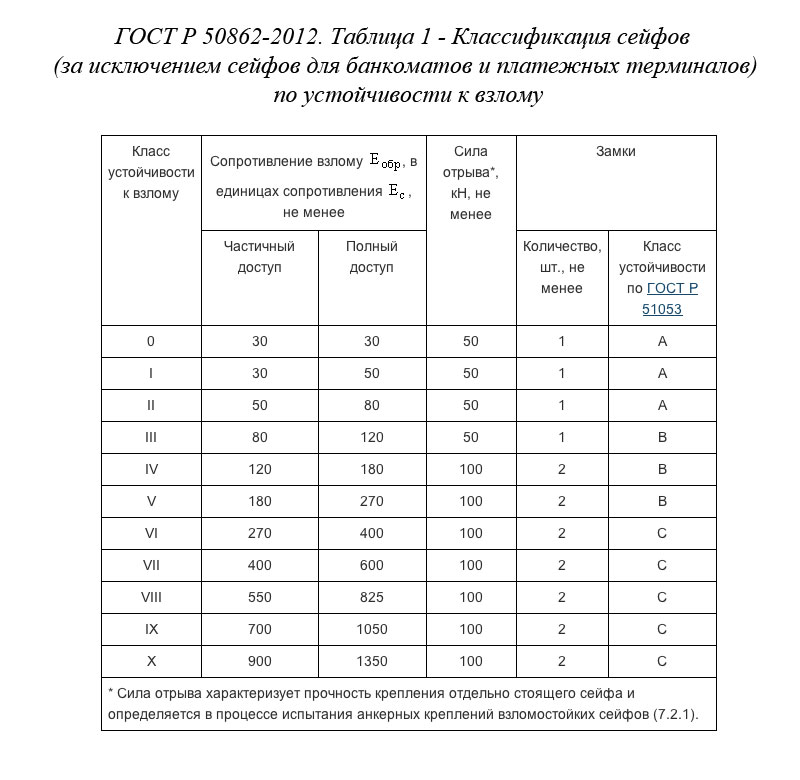

ГОСТ Р выделяет 10 категорий сейфов, однако уже начиная с 4 класса защиты от взлома, тайники производятся для специфических нужд и встретить их в повседневном обиходе вряд ли удастся. Класс А устойчивости замков к взлому по ГОСТ Р 51053 приделен сейфам категории 0, I и II – самым распространенным и популярным моделям.

Огнестойкие сейфы имеют отдельную классификацию. Определение в ту или иную категорию происходит с учетом времени нагрева до предела, когда начинается процесс разрушения бумаги или магнитных носителей. Чтобы сейфу присудили первую категорию огнестойкости, сопротивление пламени должно превысить 30 минут.

Каталог взломостойких сейфов можно посмотреть здесь

Перейдем к методам испытаний и детально рассмотрим их. Как именно тестируются сейфовые хранилища и на что обращают внимание разработчики? Для начала необходимо объяснить 2 понятия, неоднократно встречающиеся в ГОСТ Р – частичный и полный доступ.

Частичный доступ является результатом взлома, обеспечивающим проход жесткого испытательного шаблона регламентированных размеров (круг диаметром 12,5 сантиметров, квадрат 11,2 х 11,2 или прямоугольник 10 х 12,5) через отверстие, проделанное в образце для испытаний.

Частичный доступ является результатом взлома, обеспечивающим проход жесткого испытательного шаблона регламентированных размеров (круг диаметром 12,5 сантиметров, квадрат 11,2 х 11,2 или прямоугольник 10 х 12,5) через отверстие, проделанное в образце для испытаний.

При полном доступе в образовавшееся отверстие может пройти испытательный шаблон следующей величины: круг диаметром 35 см, квадрат размером 31,5 х 31,5 см, прямоугольник размером 30 х 33 см. Полным доступом также считается удаление или открытие дверей на больше чем 30 см.

Результаты испытаний указываются для обоих вариантов несанкционированного доступа в тайник.

Чтобы тестирование было максимально эффективным, допускается проведение пробного взлома, в ходе которого испытатели подбирают инструменты и определяют слабые места корпуса. Делается это бережно, так как конструкция ни в коем случае не должна быть повреждена, иначе итоговые результаты будут необъективными. Проверка проводится группой испытателей (с сейфом одновременно работают максимум 2 человека).

Если при попытке взлома используют одновременно ударный инструмент, время воздействия которого рассчитывают по числу ударов, и другой механический инструмент (например взломную штангу), то выбирают наибольшее время, то есть или фактическое рабочее время, или рабочее время, рассчитанное с помощью числа ударов, приложенных к испытуемому изделию (образцу). (ГОСТ Р 50862-2005, Статья 7.3.4.9.)

Сюда включается также временной отрезок, в ходе которого происходит удаление инструментов из образца (например, при заклинивании) или замена инструмента при его поломке/износе. Также учитываются ручные работы (удаление гаек или замка…).

Что государственный стандарт запрещает применять тестирующим? Одновременное использование:

- 2 ручных ударных инструментов (молоток, кувалда, топор…);

- 1 электрического и 1 термического инструмента (сварочный аппарат);

- 1 ударного и 1 электрического инструмента;

- 2 нестандартных (специальных) электрических инструментов;

- 2 электрических или термических инструментов.

Интересно, что на замковые устройства не допускается применение неразрушающего действия (например, подбор отмычки/ключа/кода и т.д.).

Как определяют класс устойчивости к взлому? Сравнением минимального значения сопротивления взлому, указанного в таблице 1, и минимального значения сопротивления взлому, полученного в результате испытаний. При этом класс устойчивости к взлому присваивают тому образцу, значение сопротивления взлому которого меньше или равно полученному в результате испытаний.

Дополнительной опцией может стать испытание на устойчивость с применение взрывчатых веществ. Оно проводится по требованию заказчика.